Ausstellung Botanisches Museum

Seiteninhalt

- Einführung

- Ethnobotanische Artefakte: die Pfeile von Schinz, Kinderspielzeug und Wassernüsse

- Die archäobotanischen Artefakte

- Die Lehrdias von Josef Hanel (1865–1940)

- Die Frucht- und Samensammlung des Botanischen Museums

- Ein UZH Professor in den Tropen

- Wie gelangten botanische Grossobjekte in den Besitz des Botanischen Museums?

- Sexiest Blütenmodelle ever?

- Bücher zur Ausstellung in unserem Shop

- Eindrücke aus der Ausstellung im Science Pavilion UZH

Einführung

[Originaltext aus der Ausstellung]

Das Botanische Museum der Universität Zürich wurde im Jahr 1895 eröffnet. Zu Beginn war es in den Institutsgebäuden am Alten Botanischen Garten mitten in der Stadt Zürich unterge bracht. Heute befindet es sich in Räumlichkeiten des Instituts für Pflanzen- und Mikrobiologie auf dem Gelände des neuen Botanischen Gartens. Wir sind ein Museum ohne Museum, denn wir verfügen über keine eigene Ausstellungsinfrastruktur! Wir bedanken uns deshalb beim Dekanat der MNF für das Angebot einer Ausstellung im Rahmen der Science Pavilion UZH.

Unsere Objekte gehören zu unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen; stets sind es aber Objekte mit einer botanischen Geschichte. Die Objekte stammen aus den Bereichen der Pflanzenanatomie, der Systematischen Botanik, der Pflanzenbiologie, der Paläo- und Archäobotanik, der Ägyptologie, der Pflanzengeographie, der Nutzpflanzen- und der Ethnobotanik. Die meisten botaischen Raritäten wurden Ende des 19. und während des 20. Jahrhunderts weltweit gesammelt. Zudem verfügen wir über eine Sammlung historischer, kunstvoller Lehrmaterialien. Viele dieser botanischen Objekte wurden Generationen von Biologiestudierenden im Unterricht gezeigt. Sie sind aber – aus dem Blickwinkel der heutigen Zeit – durch ihre Machart und handwerkliche Präzision auch zu Objekten geworden, die im Grenzbereich zwischen Kunst und Wissenschaft anzusiedeln sind.

Zu dieser Vielfalt an Themen haben wir einige Objekte herausgesucht und möchten sie Ihnen vorstellen. Ein Museum ist stets von Menschen gemacht. Deshalb sind die Objekte auch mit den Geschichten der Sammelnden verwoben. Wir stellen Ihnen deshalb auch einige Personen vor, die eng mit der Geschichte des Museums verbunden sind. Auch freut es uns, Ihnen unseren neuen Film über das Botanische Museum zum ersten Mal öffentlich zu zeigen. Jetzige und ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen darin zu Wort und sprechen über ihre Arbeit im und für das Museum.

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen,

Ihr Museumsteam

Botanische Sammlung

Sammlung und Forschung des Botanischen Museums

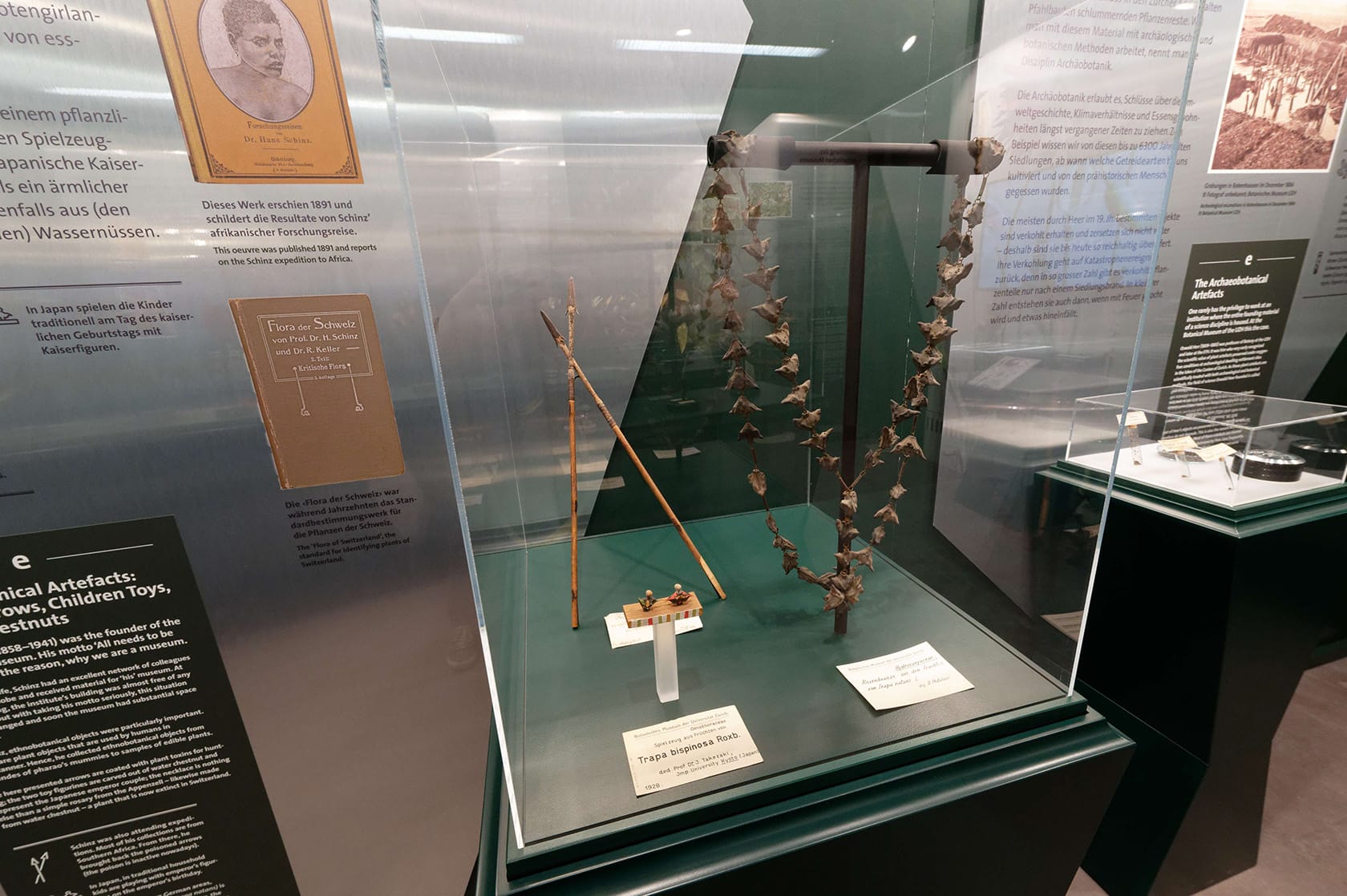

Ethnobotanische Artefakte: die Pfeile von Schinz, Kinderspielzeug und Wassernüsse

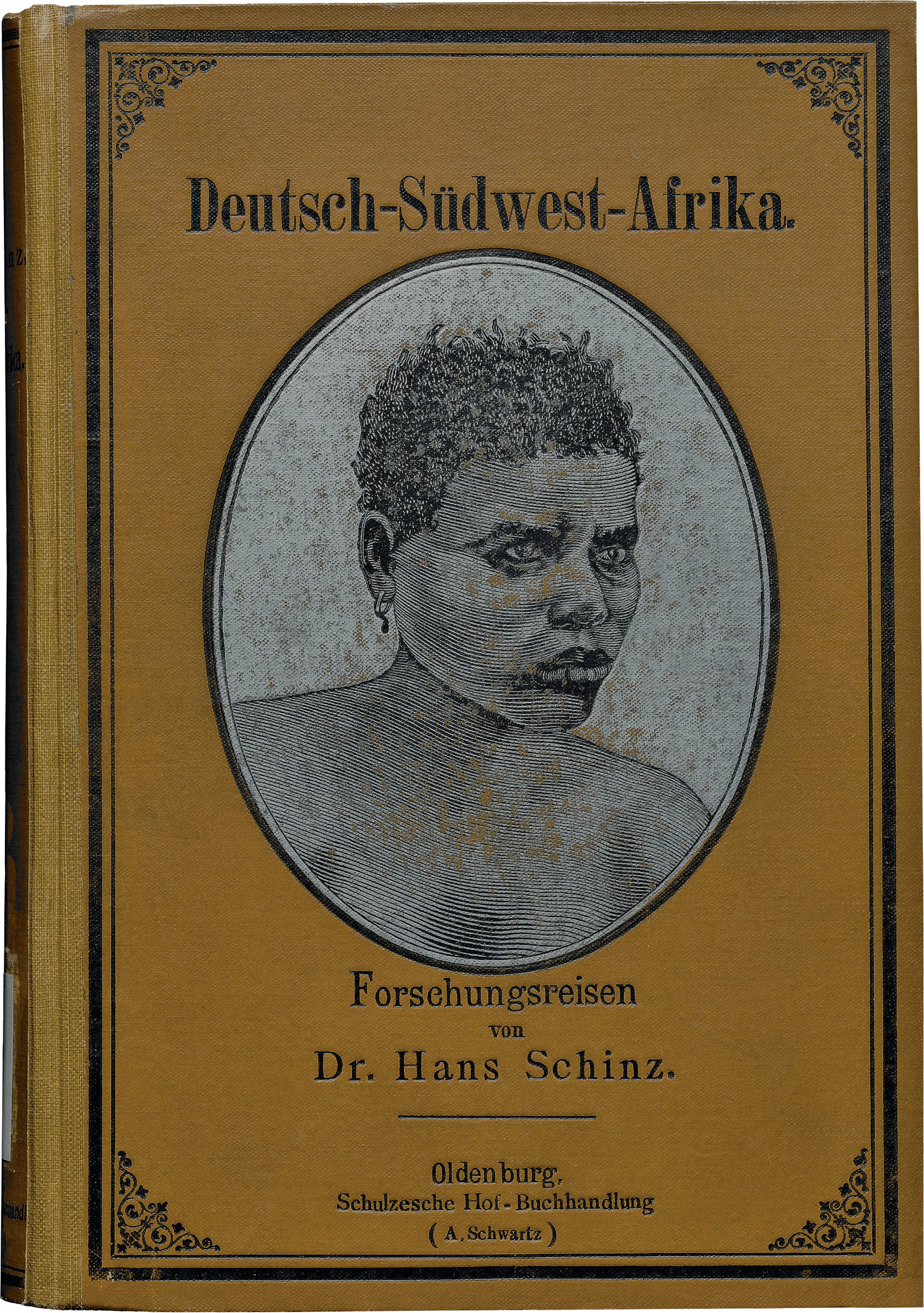

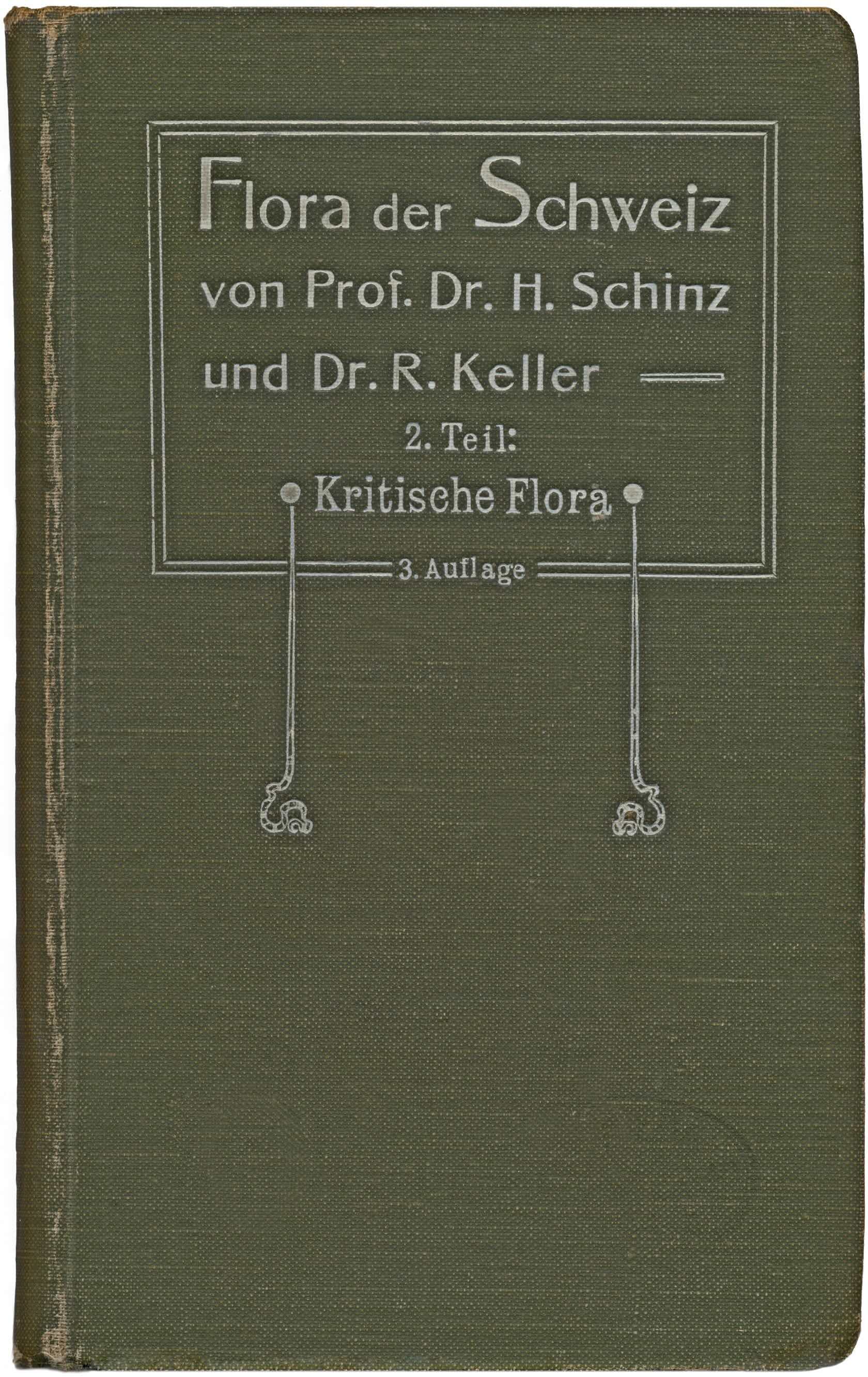

Hans Schinz (1858–1941) war der Gründer des Botanischen Museums. Sein Ausspruch «Man muss eben Alles sammeln» ist der Grund, weshalb es uns gibt.

Tatsächlich war Schinz zeitlebens hervorragend vernetzt und erhielt von Fachkollegen aus der ganzen Welt Material für das Museum. War das Institutsgebäude zunächst nahezu ‘sammlungsfrei’, füllten sich die Räume bald, was zu einem erheblichen Platzproblem führte.

Wichtig waren Schinz insbesondere ethnobotanische Objekte. Dies sind Pflanzenobjekte, die der Mensch in irgendeiner Form nutzt. So sammelte er Totengirlanden aus altägyptischer Zeit oder Präparate von essbaren Pflanzen.

Die hier ausgestellten Holzpfeile sind mit einem pflanzlichen Gift zur Jagd imprägniert; die beiden Spielzeugfigürchen aus Wassernuss stellen das Japanische Kaiserpaar dar; die Kette ist nichts anderes als ein ärmlicher Rosenkranz aus dem Appenzell – ebenfalls aus (den heute in der Schweiz ausgestorbenen) Wassernüssen.

_______Exponat _______

|

|

____________________________ Schinz war auch selber im Feld. Er sammelte intensiv im südlichen Afrika, von dort stammen auch diesen beiden mit einem Gift versehenen Pfeile (das Gift ist nicht mehr aktiv). |

|

|

In Japan spielen die Kinder traditionell am Tag des kaiserlichen Geburtstags mit Kaiserfiguren. |

|

|

In manchen Gebieten des süd-deutschen Sprachraums wurde die Wassernuss (Trapa natans) zu Rosenkränzen verarbeitet. Die Wassernuss heisst deshalb manchmal auch Jesuitennuss. |

======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= =======

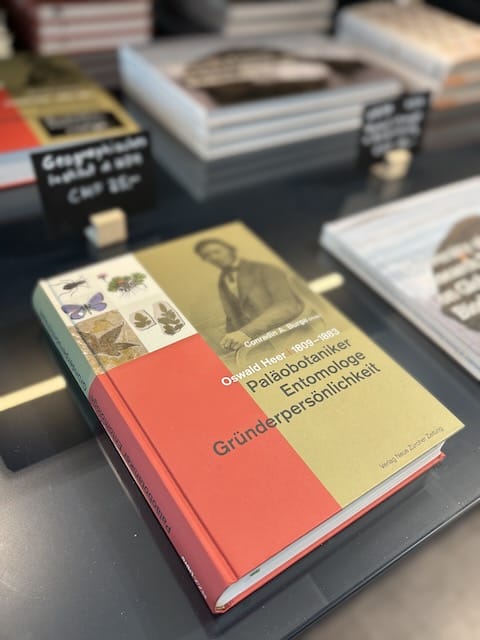

Die archäobotanischen Artefakte

Selten hat man das Privileg an einem Ort arbeiten zu dürfen, wo das Gründungsmaterial einer ganzen Wissenschaftsdisziplin liegt: am Botanische Museum der UZH ist dies der Fall.

Oswald Heer (1809–1883) war Botanikprofessor an der UZH und später an der ETH. Früh erkannte er den Wert der unter Luftabschluss in den Zürcher Seen in alten Pfahlbauten schlummernden Pflanzenreste. Weil man mit diesem Material mit archäologischen und botanischen Methoden arbeitet, nennt man die Disziplin Archäobotanik.

Die Archäobotanik erlaubt es, Schlüsse über die Umweltgeschichte, Klimaverhältnisse und Essensgewohnheiten längst vergangener Zeiten zu ziehen. Zum Beispiel wissen wir von diesen bis zu 6300 Jahre alten Siedlungen, ab wann welche Getreidearten bei uns kultiviert und von den prähistorischen Menschen gegessen wurden.

Die meisten durch Heer im 19. Jh. bestimmten Objekte sind verkohlt erhalten und zersetzen sich nicht weiter – deshalb sind sie bis heute so reichhaltig überliefert. Ihre Verkohlung geht auf Katastrophenereignisse zurück, denn in so grosser Zahl gibt es verkohlte Pflanzenteile nur nach einem Siedlungsbrand. In kleinerer Zahl entstehen sie auch dann, wenn mit Feuer gekocht wird und etwas hineinfällt.

_______Exponat _______

|

|

____________________________ In Robenhausen am Pfäffikersee fanden erste archäologische Untersuchungen im Jahr 1858 statt. Sie förderten absolut sensationelle Artefakte zu Tage. Verschiedene Getreidearten (damals bestimmt Zwergweizen, Emmer, Gerste; Triticum aestivum ssp. compactum, Triticum dicoccum, Hordeum sp.). |

|

|

Samenartefakte von verschiedenen Zürcher Seen: Lein, Schwarzer Holunder, Schlafmohn (Linum sp., Sambucus nigra, Papaver somniferum) |

======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= =======

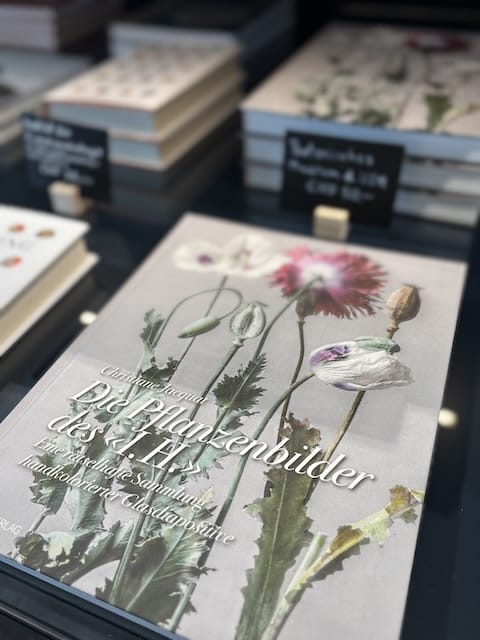

Die Lehrdias von Josef Hanel (1865–1940)

|

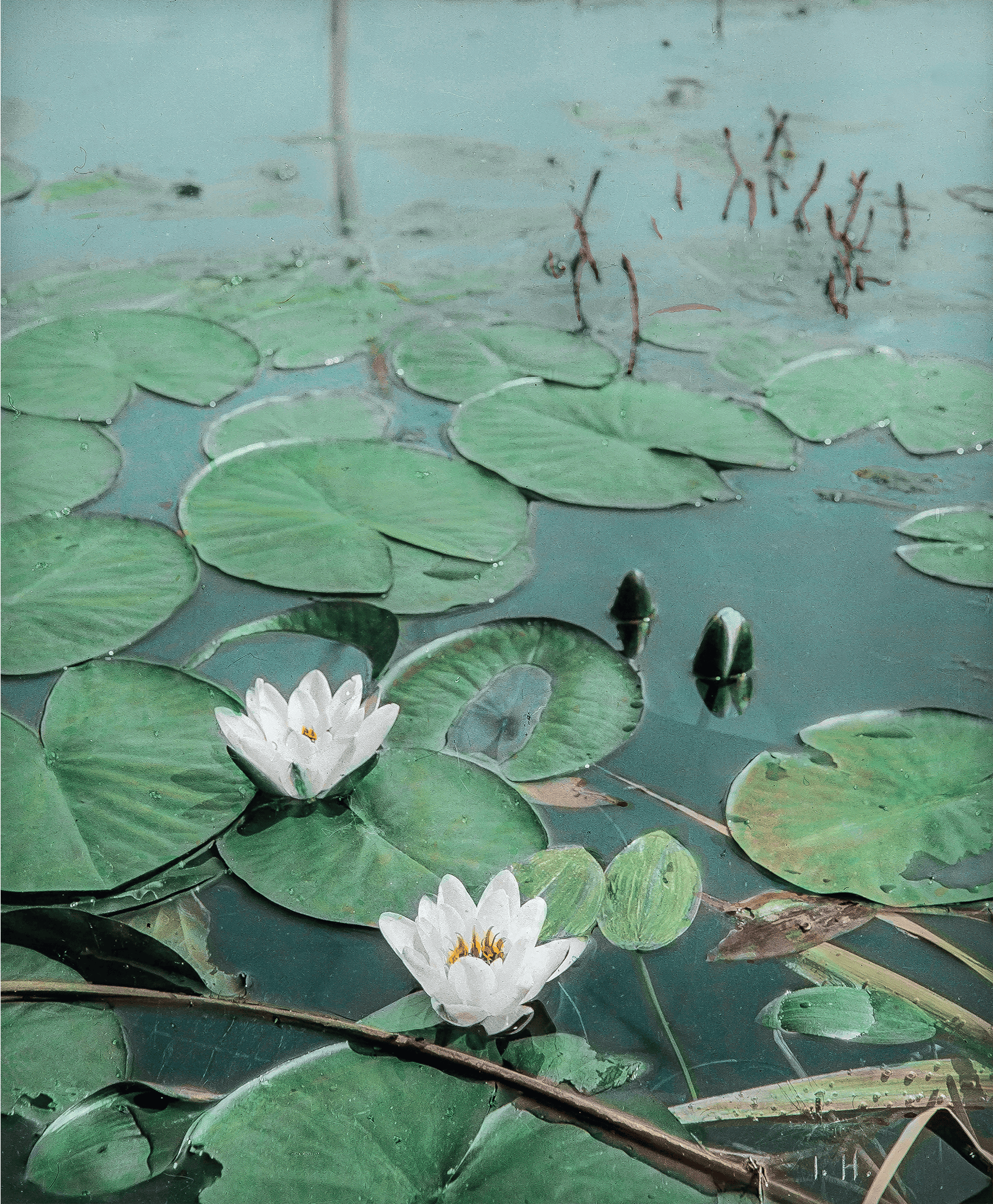

Weisse Seerose | Nymphaea alba L. |

Die Hanel-Dias dienten der botanischen Lehre. Doch neben der wissenschaftlichen Präzision erfüllen sie auch höchste Ansprüche an Ästhetik und Kunst. |

Joseph Hanel war Maler und Fotograf. Seine Arbeiten waren für Universitäten wie auch Schulen wichtige Ergänzungen im Unterricht. Seine Lichtbilder wurden in einem aufwändigen Prozess zuerst als schwarz-weiss Dia hergestellt und danach mit einem Pinsel von Hand koloriert. In diesem Sinne stellt jedes Dia ein Unikat dar.

Ein grosser Wurf gelang dem Botanischen Museum der UZH mit der Publikation des Buches Die Pflanzenbilder des «I.H.». Darin wird das Lebenswerk Hanel’s gewürdigt und wissenschaftlich aufgearbeitet.

Und die Arbeit geht weiter: kürzlich erhielt das Botanische Museum weitere unkolorierte Hanel Dias geschenkt. Damit lassen sich Fragen zur Diaherstellung klären. Sie wurden durch Zufall auf einem Flohmarkt entdeckt.

Herstellungsprozess der Hanel’schen Dias.

_______Exponat _______

|

Schlafmohn |

Garten Erbse |

Gelbe Schwertlilie |

| Gemeines Widertonmoos Polytrichum commune Hedw. Polytrichaceae |

Waldschachtelhalm Equisetum sylvaticum L. Equisetaceae |

Echter Wurmfarn Dryopteris filix-mas (L.) Schott Dryopteridaceae |

| Fliegenpilz Amanita muscaria (L.) Lam. Amanitaceae |

Steinpilz Boletus edulis Bull. Boletaceae |

ungefärbtes Steinpilzbild |

======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= =======

Die Frucht- und Samensammlung des Botanischen Museums

Im Depot des Botanischen Museums schlummern abertausende von Samen und Früchten. Sie dienen neben ihrer Aufgabe als Ausstellungsobjekte auch als Vergleichsobjekte für die Botanische Forschung.

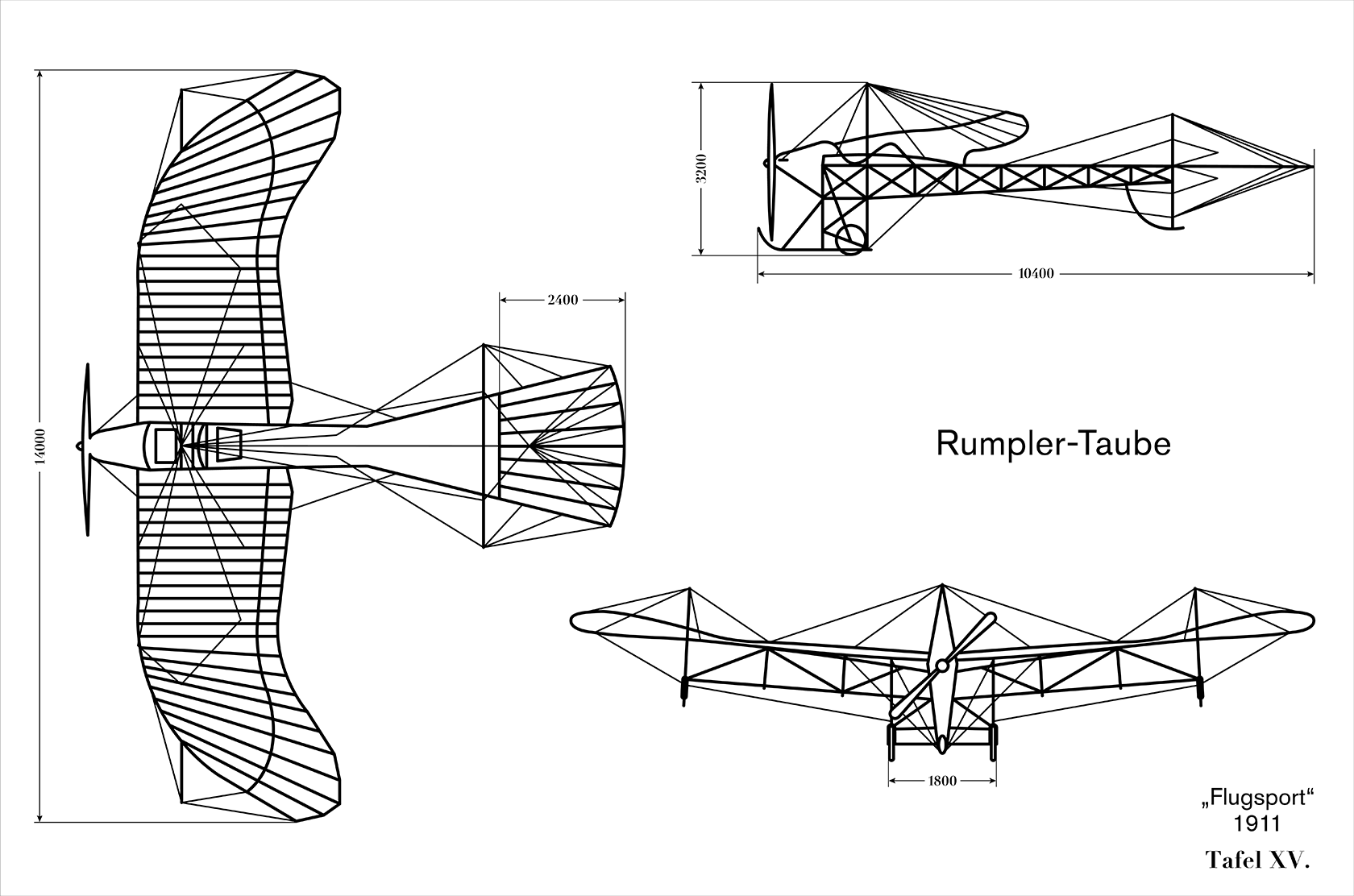

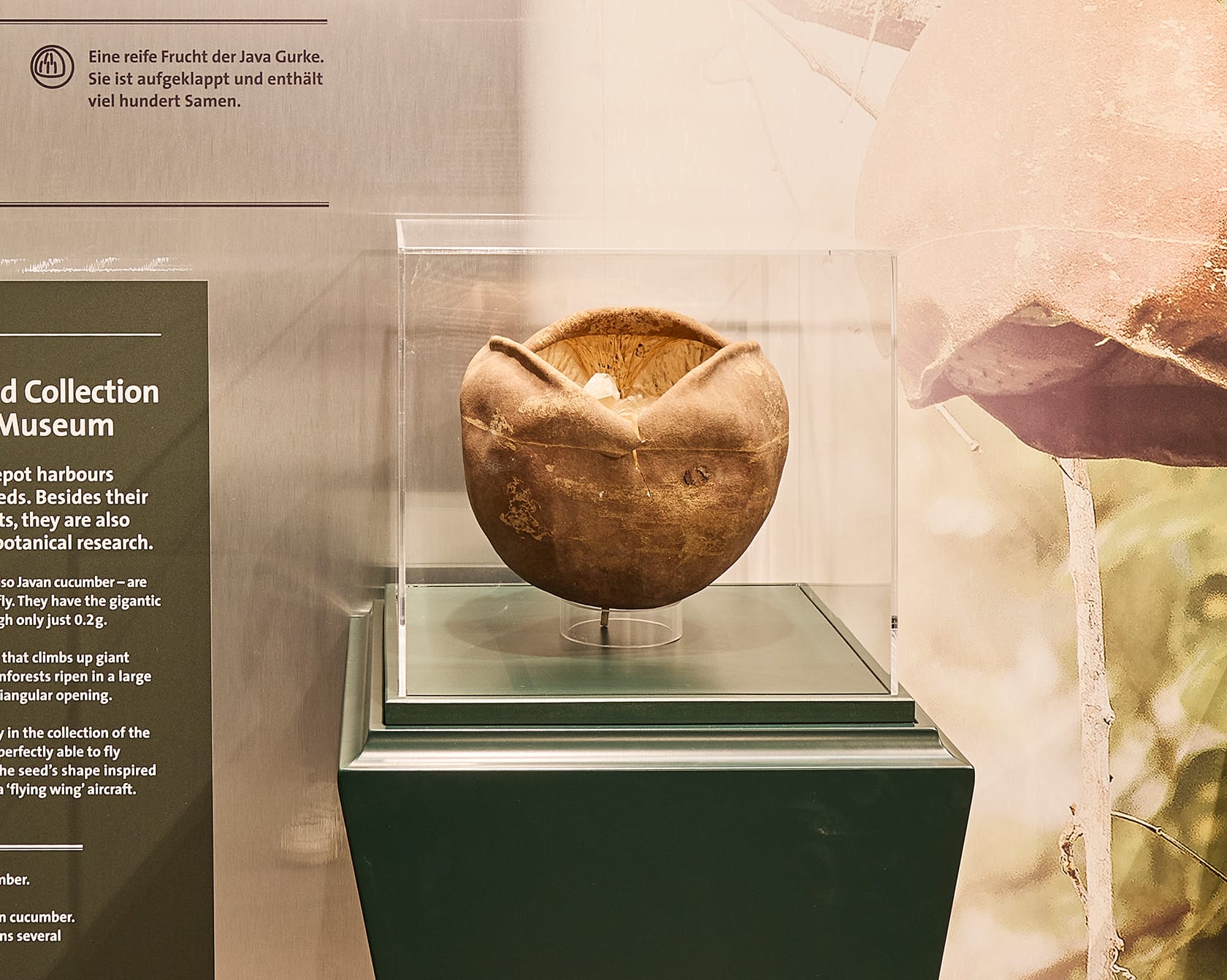

Die Samen von Alsomitra macrocarpa – auch Java Gurke genannt – gehören zu den grössten flugfähigen Samen überhaupt, allerdings wiegen sie nur gerade einmal 0,2 g! Ihr Durchmesser kann aber bis zu 15 cm betragen.

Die Samen dieser Kürbisverwandten reifen in einer grossen Kapsel heran und werden zur Reifezeit durch eine dreieckige Öffnung entlassen.

Unsere Samen sind auch nach mehr als 100 Jahren im Botanischen Museum perfekt flugfähig und gleiten in einem sanften kreisförmig-spiraligen Flug zu Boden. Die Pflanze stammt aus Südostasien und ist eine grosse Liane. Die Samenform inspirierte frühe Flugzeug-bauer dazu, den ersten Nurflügler zu konstruieren.

_______Exponat _______

|

|

____________________________ Samen der Java Gurke. |

|

|

Eine der ersten Versionen eines Nurflüglers. © Dingler’s Polytechnisches Journal 1909 |

|

|

Eine reife Frucht der Java Gurke. Sie ist aufgeklappt und enthält viel hundert Samen. |

======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= =======

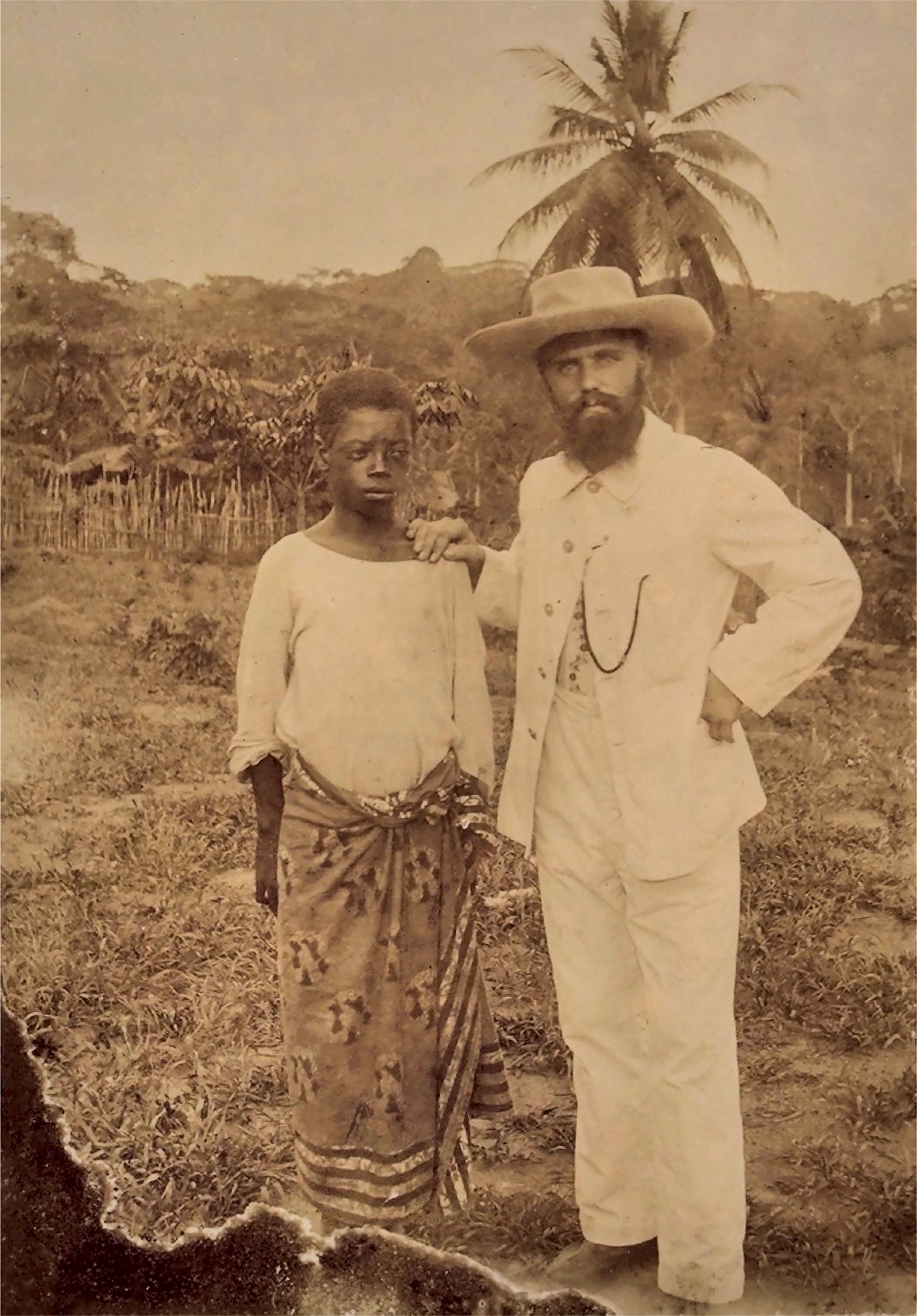

Ein UZH Professor in den Tropen

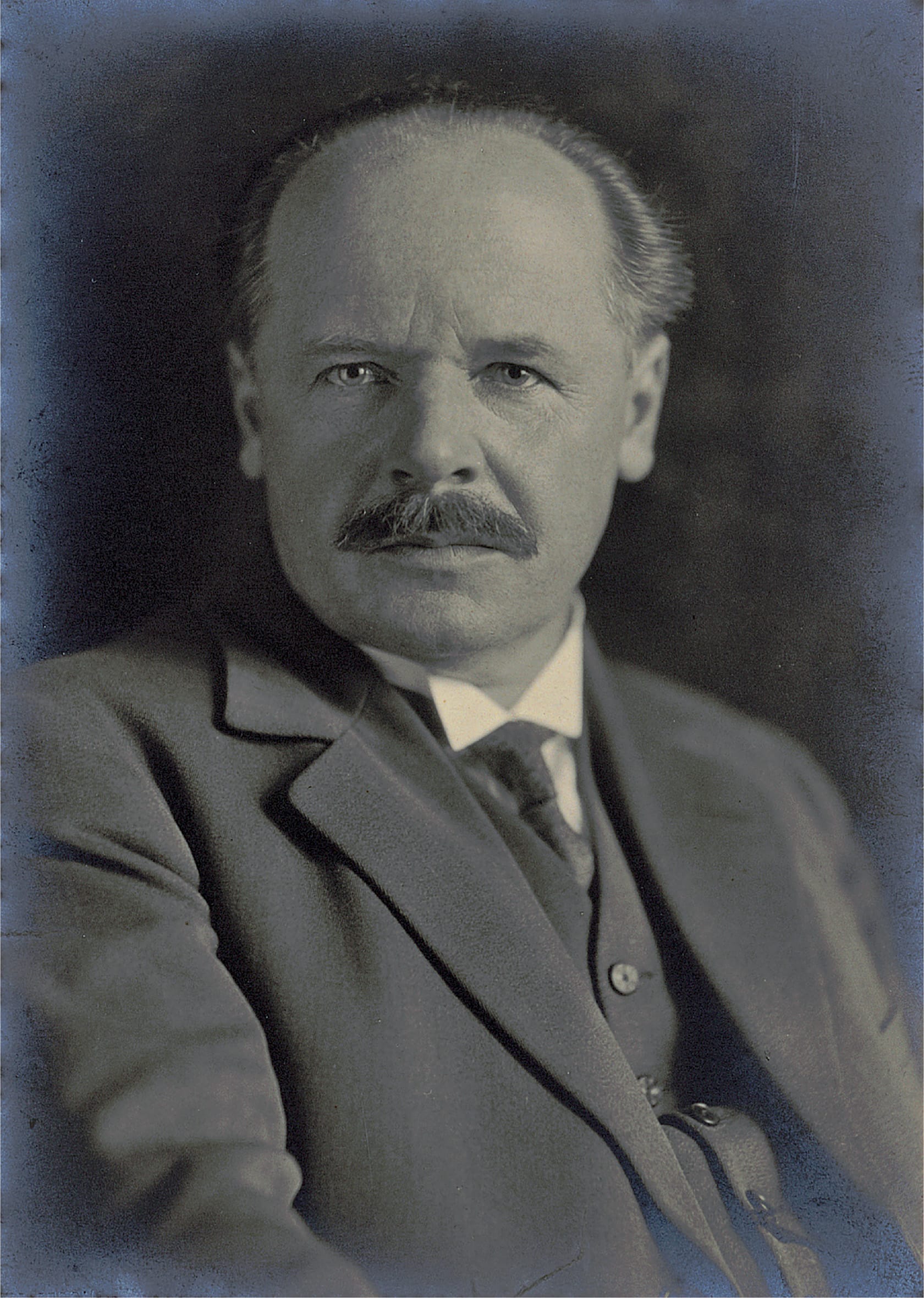

Die Indonesienreisen des Alfred Ernst (1875–1968) und seine in ihrer Zeit wegweisenden botanischen Arbeiten.

Alfred Ernst reiste 1905 –1906 und 1930 –1931 für jeweils mehrere Monate nach Niederländisch-Indien – so hiess damals das unter kolonialer Verwaltung stehende Indonesien.

Ziel war der Botanische Garten Buitenzorg auf der Insel Java. Buitenzorg war zu dieser Zeit eine der wichtigsten Forschungsstationen in den Tropen und wer als Forscher etwas auf sich hielt, besuchte diesen Ort.

Buitenzorg war der Ausgangspunkt für zahlreiche Expeditionen in den malaiischen Inselarchipel. Ein Besuch galt den Resten der 1881 explodierten Vulkaninsel Krakatau. Ernsts Krakatau Publikationen gelten bis heute als zentral für unser Verständnis zur Besiedelungsbiologie durch Pflanzen. Wo auch immer Ernst Halt machte, wurden Pflanzen gesammelt und fotografiert. Ernst’ wissenschaftlicher Nachlass wird im Botanischen Museum aufbewahrt.

_______Exponat _______

|

|

____________________________ Zwei Ernst’sche Alkoholpräparate tropischer Misteln die in Java gesammelt wurden. |

|

|

Die Früchte eines Zweiflügelfruchtgewächses (Dipterocarpaceae, Dipterocarpus retusus Blume) die Ernst 1906 in Java sammelte. |

======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= =======

Wie gelangten botanische Grossobjekte in den Besitz des Botanischen Museums?

Viele Objekte des Botanischen Museums sind ausgesprochen gross. Einige stammen aus der näheren Umgebung; die meisten jedoch aus Übersee. Wie gelangten sie hierher?

Wiederum war das weltweite Networking ausschlaggebend für die Sammlungserweiterung. Häufig wurden mit anderen botanischen Institutionen Objekte getauscht. Manchmal kamen aber sensationelle Objekte direkt von Sammlern zu uns.

Gottlieb Spellenberg (1870–1925) war ein für die Basler Mission in Kamerun tätiger Missionar. Offensichtlich hatte er auch ein Auge für interessante botanische Objekte, denn es war ihm bewusst, dass diese Pflanze als Grossobjekt einen bleibenden Eindruck auf Museumsbesucher machen würde.

Es handelt sich um Microdracoides squamosus. Dies ist ein baumförmiger Verwandter unserer Sauergräser aus Westafrika und ist auch in botanischen Gärten kaum bekannt. Das von Spellenberg gesandte Material kam 1912 so zahlreich nach Zürich, dass es anderen Institutionen zum Tausch angeboten wurde.

_______Exponat _______

|

|

____________________________ Originalobjekt, eine Microdracoides squamosus Hua, von Gottlieb Spellenberg. Es ist in der Originalvitrine des Botanischen Museums untergebracht, genauso wie es dem Publikum nach seiner Ankunft aus Afrika gezeigt wurde. |

======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= =======

Sexiest Blütenmodelle ever?

Um 1900 produziert, bis in die 1990-iger in der Lehre eingesetzt. Die Modelle von Vater und Sohn Brendel setzen noch heute Standards. Für die botanische Lehre ist damals wie heute anschauliches Lehrmaterial zwingend. Die «R. Brendel, Verlagsanstalt für Lehrmittel» in Berlin produzierte ab 1885 während rund vierzig Jahren die bis heute qualitativ unerreichten Lehrmodelle. |

|

Die äusserst ästhetischen Blüten sind aus Pappmaché hergestellt und naturgetreu bemalt. Die meisten Blüten lassen sich zerlegen. Damit lassen sich auch von aussen unsichtbare Eigenschaften anschaulich darstellen. Das Botanische Museum der UZH besitzt eine umfangreiche Sammlung dieser Modelle. Sie wurden bis in die späten 1990-iger Jahre in der botanischen Lehre eingesetzt und sind jetzt Kernbestandteil unseres Museums. Durch ein kürzlich erfolgte Dauer leihgabe der Kantonsschule Küsnacht wurde unsere Modellsammlung nahezu verdoppelt. |

|

_______Exponat _______

Seiteninhalt

- Einführung

- Ethnobotanische Artefakte: die Pfeile von Schinz, Kinderspielzeug und Wassernüsse

- Die archäobotanischen Artefakte

- Die Lehrdias von Josef Hanel (1865–1940)

- Die Frucht- und Samensammlung des Botanischen Museums

- Ein UZH Professor in den Tropen

- Wie gelangten botanische Grossobjekte in den Besitz des Botanischen Museums?

- Sexiest Blütenmodelle ever?

- Bücher zur Ausstellung in unserem Shop

- Eindrücke aus der Ausstellung im Science Pavilion UZH